第四話 鵠沼の別れ【4】

更新

前回のあらすじ

不意に放浪の旅にでては東京に戻る乱歩。気鬱で原稿が書けなかったが『パノラマ島奇譚』が評判となり再び精力的に執筆し始める。

四、

昭和七(一九三二)年三月、太郎はまた、書けなくなった。

二度目の長期休筆だった。

数年間のうちに書いた数々の長編小説により、江戸川乱歩の名は探偵小説家というより、グロテスクで猟奇的な小説を書く作家として世に広まっていた。世間で実際に猟奇的な殺人事件が起きれば、「江戸川乱歩の小説のような」と囁かれるようになった。それが嫌で休筆宣言をしたのだろう、と新聞は書き立てたが、太郎としてはそれは的外れだった。

嫌になったのだ。

自分の創作の姿勢が。日々の締め切りのためだけに小説を生み出し続けるのが。納得いかない作品のために忙しくなっているのが。多くの編集者や作家が、そんな作家の次回作を期待しているという状況が。

何より嫌なのは、そんなことを考えてしまう自分自身だった。世に出たくても出られない作家志望の者は数知れない。そんな中、次から次へと仕事をもらえているのに、それを少しも有難いと思えないなんて。こんな人間が作家を続けていていいわけがない。少し筆を止めて反省しろ。反省しきれないなら、そのまま作家なんてやめてしまえ!

昨年には、下宿人との争議をきっかけに、《緑館》の経営もやめていた。すべてを一度なしにして、何者でもない人間になりたかった。

だが平井太郎が活動を止めても、江戸川乱歩の活動は止まらなかった。

昭和八年四月、新潮社がそれまでとは違う文庫を創刊し、その第一回の配本に『パノラマ島奇談』が選ばれた。手に取りやすい大きさになったことによりこの作品は売れた。知り合いに会うたび、「乱歩さんの作品はどんな体裁になっても売れますね」と褒められ、二言目には「それで、いつ執筆を再開するんです?」と期待の目を向けられる。また、書く気が失せる。

そんな太郎にとっても、嫌なことばかりではなかった。

横溝正史が『呪いの塔』という長編小説を刊行したのだ。編集者をする傍らちょこちょこ雑誌に小説を発表していた彼だが、長編を出すのは初めてだった。軽井沢で小説家が殺され、居合わせた七人は皆、怪しい者ばかり。立体迷路の塔という現実離れした舞台設定が素晴らしく、無残な死体と潜伏する殺人鬼の登場のさせ方も上手い。後半の二転、三転する展開も優れている。太郎の作品『陰獣』を踏まえた個所がいくつかあってそこは面映ゆかったものの、 物語全体に漂う灰色がかった呪わしい雰囲気に太郎はすっかり没頭してしまった。

関西で「探偵趣味の会」を結成した直後に習作を読ませてもらったときのことを太郎は思い出した。太郎より先に「新青年」に掲載された作品も読んだ。語り口は軽妙で、筋のツイストや結末のウィットを好み、読者を楽しませてやろうというユーモアを大事にする作風だった。その一方で横溝は、探偵小説への鋭い批評眼の持ち主でもあった。もっと探偵小説らしい探偵小説を書ける潜在能力を持ったこの男をやる気にさせなければと誓った。それで、自分が上京した直後、森下さんと結束して横溝を無理やり上京させたのだった。

『呪いの塔』を刊行したのと同時に、横溝は専業作家となった。これまで「新青年」の編集作業に多くの時間を割かれていた彼の作品が、今後たくさん読めるだろう。書けなくなっても読者として探偵小説を愛しているのは変わらない。自分が書けないのはさておき、太郎は胸を高鳴らせていた。

だが、そう簡単にことは運ばなかった。

この五月、横溝は血を吐いて倒れた。結核だった。医者からは絶対安静を言い渡され、長野にある療養施設に収容されることになった。

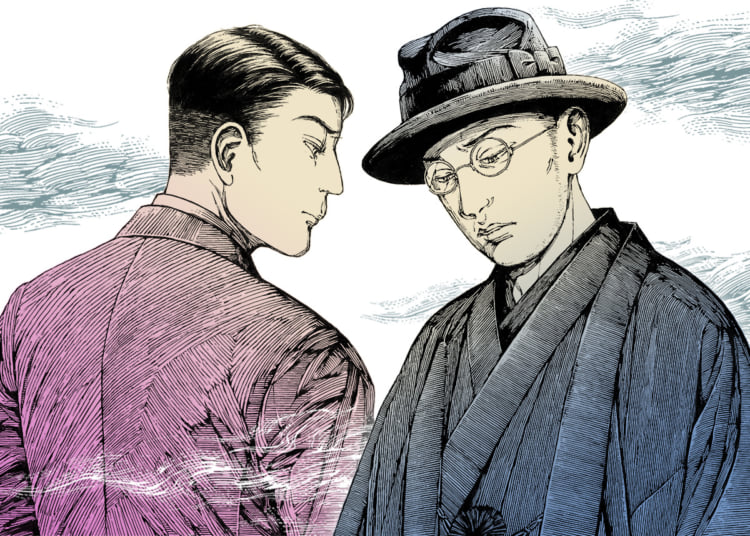

江戸川乱歩の休筆宣言を、横溝がよく思っていないのは知っていた。だが病状は気になる。葛藤を抱えること四か月、太郎は重い腰を上げ、長野に見舞いに行ったのだった。

「おお、珍しい顔やな」

白いベッドに腰かけた横溝は、そんな言葉で乱歩を迎えた。最後に会ったときよりだいぶ痩せ、十歳くらい老けたようだった。

「思ったより元気そうだな」

「元気も元気ですわ」

はは、と笑うがどこか気まずそうだった。それもそのはず、横溝との新しい長編の話をうやむやにして休筆宣言をし、そのあいだに彼は編集者をやめてしまった。お互いになんとなく約束を破った形なのだ。

数秒沈黙したあとで、横溝は枕もとに置いてあった雑誌を手にとった。「新青年」の七月号だった。

「読みましたか、『完全犯罪』」

「うん。また新しい才能が出たな」

横溝はやめたばかりの「新青年」編集部から、読み切り小説を依頼されていたが、張り切っていた矢先に倒れてしまった。新しい編集長の水谷準は困り果てた末、春に預かったまま放っておいた持ち込み原稿を読み、それを掲載することにした――という話は太郎の耳にも入っていた。小栗虫太郎というその新人はいわば、横溝の穴埋めのために文壇デビューしたことになる。

「評判も上々で、十月の増大号にも新作が載るそうですわ」

「そうか。読みやすくはないが、それが却って独自の世界観を醸し出している。きっと中毒になる読者が増えるだろう」

「同感ですわ」

二人はそのあと、「新青年」をぱらぱらめくりながら、各作品の評を語り合った。探偵小説について話していれば、いつでも心は神戸で聞いた馬場孤蝶の講演会の日に戻っていくようだった。

「……ああ、僕も早く書きたいなあ」

しばらくそうしていたあとで、横溝が嘆息した。

「書けばいいじゃないか。君はもう専業なんだから」

「完全に治るまで小説は書いてはいかんと医者が言いますのや。……それより乱歩さん、あんたはどないしますの? 他人のこと言うてる場合ですか」

横溝は太郎の顔を、病に冒された顔でじっと見た。

「僕は書きたくても書けない。あんたは、書けるのに書かないんやろ? 何があったかわからんけど、書かんと忘れられてしまいますで」

いっそのこと忘れられてしまいたい、と喉まで出かかった。

「なんでもいいから書くんや。そうしないと、乱歩さん自身のためになりまへんで」

叱咤のつもりか、心配のつもりか。いずれにせよ、今の太郎に効果はなかった。

太郎はそれ以上は言葉少なになり、見舞金だけを置いて長野を去った。いったん東京に戻ったが家に帰る気にならず、旅館に一泊してあてもなく東海道本線に乗った。