山崎賢人・主演「陰陽師0」映画オリジナルストーリーだが、まごうかたなき「原作小説の前日譚」! 映画を観ると原作がさらに面白く

推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回は「オリジナルなのに原作通り」という奇跡を成し遂げたこの映画だ!

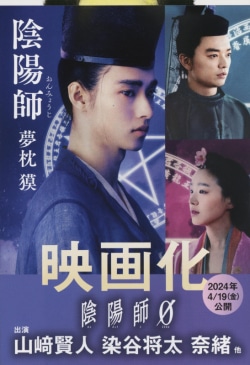

■山崎賢人・主演!「陰陽師0」(ワーナーブラザーズ・2024)

-

- 陰陽師

- 価格:792円(税込)

最初は「観なくてもいいかな」と思っていたのだ。夢枕獏の小説『陰陽師』(文春文庫)を原作としつつ、映画は原作にはない安倍晴明の若き日を描くオリジナルストーリーだと聞いたから。原作ファンとしては、「それ小説の映画化じゃないじゃん」と思ってしまったのである。

いやもう、そう思ってた過去の自分を殴りに行きたいね。そして、つべこべ言わずにすぐに映画館に行け!と尻を蹴飛ばしてやりたいね。なんだこれ。完璧じゃないか。ストーリーはオリジナルだが、まごうかたなき「原作小説の前日譚」ではないか! むしろ観ろ。原作ファンならむしろこれは観るべきだ。

まずは原作の設定から紹介しておこう。夢枕獏の「陰陽師」シリーズは1988年に第1巻が出てから昨年刊行の『陰陽師 烏天狗ノ巻』(文藝春秋)まで、短編集16冊、長編2作を数える長寿シリーズだ。関連本も多く、コミカライズやドラマ化、映画化、舞台化もされてきた人気作である。

舞台は平安時代中期。皇族から臣籍降下した雅楽家・源博雅の頼みを受けて、陰陽師の安倍晴明が鬼退治をする──というのがお決まりのパターンである(ここでいう「鬼」とは人の心に巣食うもののメタファーであることが多い)。式神を自在に扱い、不思議な力で物事を見通す安倍晴明。ファンタジーでありながらその根底には理屈の通った本格ミステリのような面白さがあったり、平安中期という時代ならではの価値観や風習に驚いたり、今と変わらぬ「人の心に巣食う鬼」に考えさせられたりと読みどころは多いが、最大の魅力は晴明と博雅のバディ関係にある。

とにかく、楽しいのだ。萌えるのだ。和むのだ。読んでいてにやにやしてしまうのだ。素直で人のいい博雅と、どこか人を食ったようなクールな晴明が、お互いを大切に思っているのが伝わる。ふたりの会話はワンパターンで、博雅が晴明にからかわれたり翻弄されたりするのだが、それも含めての様式美ができあがっているのだ。簀子の上で酒を飲みながらまったりする場面から、怪異との戦いの中で背中を預け合うような場面まで、とにかくこのシリーズはふたりを眺めるシリーズと言っていい。

だからこそ──思ったことはないだろうか? ふたりはどうやって出会い、何がきっかけで親友になったのだろう、と。それが映画では描かれるのである。しかも原作の世界観をまったく壊すことなく。

イラスト・タテノカズヒロ

■完璧な前日譚、ふたりはここから始まった!

原作の安倍晴明はだいだい40歳くらい。国政を決める占いをはじめ、暦や天文の業務を司る陰陽寮で陰陽博士の地位にある(実際には晴明の出世はもっと後なのだが、そこは小説ということで)。翻って映画「陰陽師0」の安倍晴明(山崎賢人)は27歳。陰陽師を目指す学生(がくしょう)だが、その能力とはうらはらにやる気のない青年として描かれる。

晴明は幼い頃に両親を殺されるという経験をしており、見たはずの犯人の顔を思い出せないでいた。その相談に寺を訪れた際、居合わせた公達たちから「呪術が使えるのならあの蛙を殺してみせろ」とからまれる(はい、原作ファンの注目ポイントですよ!)。言う通りに「呪術」を見せた晴明だったが、その様子を眺めていたのが源博雅(染谷将太)だ。博雅は陰陽寮に赴き、徽子(よしこ)女王(奈緒)の屋敷で起きている怪異を晴明に相談する。だがその後、陰陽寮では得業生(とくごうしょう・学生のひとつ上の段階)が死ぬという事件が起きて……。

まず、原作第1話「玄象といふ琵琶鬼のために盗らるること」で晴明の過去のエピソードとして語られる蛙の話(出典は『今昔物語』)をそう使うか、とにやりとした。それを博雅が見ていたというのは充分あり得る。そして「あんな不思議な術が使えるのなら」と相談に訪れるというのも無理がない。しかも! 原作では不思議な力として描かれていた蛙のエピソードに対して、映画では「実はこういうことなんだ」と解説してくれるのである。その解説のくだりが、素直すぎるがゆえに翻弄される博雅と、斜に構えつつも内心それを面白がっている晴明という、原作の関係そのままなのだ。ああ、ここから始まったんだ──と、すんなり腑に落ちた。

若き日の晴明は生意気で自信過剰。博雅は優しくて素直で、ちょっと鈍い。人として経験を積んで「練れる」前のふたりは、なるほどこうだったのだろうと納得した。映画の中でふたりは共に危機に陥り、そこから脱出する過程で互いが自分にとって大切な存在であることを知るくだりがクライマックス。帝に晴明のことを聞かれた博雅は「無礼な男」と答えるが、それに乗じて女房たちが晴明の悪口を言い始めると怒るのだ。あいつの悪口を言っていいのは俺だけ、という思いが滲み出る染谷将太の芝居が素晴らしい!

そしてラストでは原作ファンが萌え死ぬお馴染みのあのセリフが待っているぞ。原作でも序盤から時折登場するセリフだが、晴明が博雅に対して初めて「それ」を言ったのがこの映画の、あれこれをくぐりぬけた末の、あの場面だということになる。感慨もひとしおだ。映画を観た後で原作を読むと、そのセリフが出てくるたびに「始まりはあそこだったんだよなー」と嬉しくなってしまうのだ。

■マニアも初心者も驚かせる平安の時代描写に感服

と、ふたりの話ばかりになってしまったけれど、他にもこの映画は見どころ満載だった。というか、のっけからヤラれた。平安時代中期(舞台設定は948年)というのがどんな時代だったか、人々は怪異をどう捉えていたかに始まり、陰陽師とは、陰陽寮とは何かというのを丁寧に説明してくれる。原作や平安時代に馴染みがなくても、映画の最初の数分で設定がしっかりわかるようになっている。

陰陽寮には学生の指導にあたる博士たちと、組織のトップである陰陽頭がいる。それがもう、小林薫、北村一輝、國村隼、嶋田久作という錚々たるメンツで、最年長の学生が安藤政信で、揃って歩いてるところなんていったいどこのアウトレイジかと。彼らの授業を見ているだけで、陰陽師がどんな仕事をしているのか、当時の身分制度がどうなっていたかや、この物語で特に大事な「呪(しゅ)」とは何かというテーマまですんなり理解できてしまう。さらっとやってるけど、実に目配りの利いた構成ですよこれは。

特に驚いたのは北村一輝さんの平安言葉で始まったこと。歌のようでありお経のようでもあり、何言ってるかさっぱりわからない。そして「当時の言葉ではわかりにくいので、ここからは現代語でいきます」というナレーションが入った瞬間、北村さんが普通の(?)言葉で話し出すのである。面白い演出だなあ! と同時に、千年も経つと言葉はこんなにかわってしまうのかとびっくりしたわ。

平安時代といえば十二単という思い込みを覆す薄着(十二単が定着するのは平安後期から)や、実際に和琴の名手として名高かった徽子女王を雅楽家の博雅と組み合わせたことなど細やかな時代考証も見どころ。それが華麗にして荘厳なVFXとぴったりマッチしていて、歴史ものとしても見応え抜群。もちろん「おまえが黒幕だったのかーーー!」というサプライズも用意され、山崎賢人の麗しくも鮮やかなアクションもあり、いやあ、これはもう脱帽だわ。

映画はオリジナルストーリーで、主人公の年齢も違う。なのにちゃんと夢枕獏の『陰陽師』の世界になっている。ちょっとすごくない? 原作小説はもちろん、前川奈緒によるノベライズも映画の物語をそのまま見事な小説に仕上げているので、あわせてお読みいただきたい。

最後に、個人的にツボった場面をふたつ。村上虹郎さん演じる得業生の死体を晴明が調べる場面、足の裏をあれだけ触られてよく我慢したな村上さん! そして菅原道真公の使い勝手が良すぎる。いろんなところに菅公のエピソードが入ってくるので、平安好きはそこもチェックだ!

大矢博子

書評家。著書に『クリスティを読む! ミステリの女王の名作入門講座』(東京創元社)、『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。

連載記事

- 杏・主演「かくしごと」よくぞここまで原作通りに……、からのラストシーンの改変にびっくり! 「映画の続きを原作で」という珍しい関係性をみた 2024/06/19

- 福士蒼汰、松本まりか主演「湖の女たち」グロテスクな人間の業を重層的に描いた小説をよくぞまとめた! チャレンジングな役に挑んだ俳優たちと琵琶湖の美しさにゾクゾク 2024/06/05

- 岡田将生・羽村仁成主演「ゴールド・ボーイ」中国から沖縄に舞台を変えた映画版 衝撃のサプライズをぜひ原作で! 2024/03/27

- 杉咲花、志尊淳主演「52ヘルツのクジラたち」顔がグズグズになるくらい泣いた! 原作を完璧に再現した映画版 あえての改変シーンの理由を考察 2024/03/13

- 土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演「マッチング」「あのパターンね」からの「はああっ!?」 気持ちよく騙された! 小説も書いた監督がそれぞれに込めた思いとは 2024/02/28

- 松村北斗・上白石萌音主演「夜明けのすべて」原作とは大きく展開が違う映画版 上白石も「原作を読んでほしい。読んで、観て完結」 2024/02/14

- 重岡大毅主演「ある閉ざされた雪の山荘で」あのミステリをどうやって? 小説ならではの大仕掛けをこう変えたか! 映像ならではの面白さも解説 2024/01/24

- 亀梨和也主演「怪物の木こり」結末が原作と違う! でもこの改変はいい! サイコパスの主人公はどう変わったのか 2023/12/13

- 稲垣吾郎、新垣結衣主演「正欲」価値観をぐちゃぐちゃにかき回される物語 映画ではカットされた圧巻のシーンをぜひ原作で! 2023/11/29

- 永瀬廉主演「法廷遊戯」理の原作と情の映画 お互いを補完しあう理想的なメディアミックス! 2023/11/22